地方創生の鍵は“挑戦が続く仕組み”──Relicが取り組む、新規事業支援と地域イノベーションの現在地

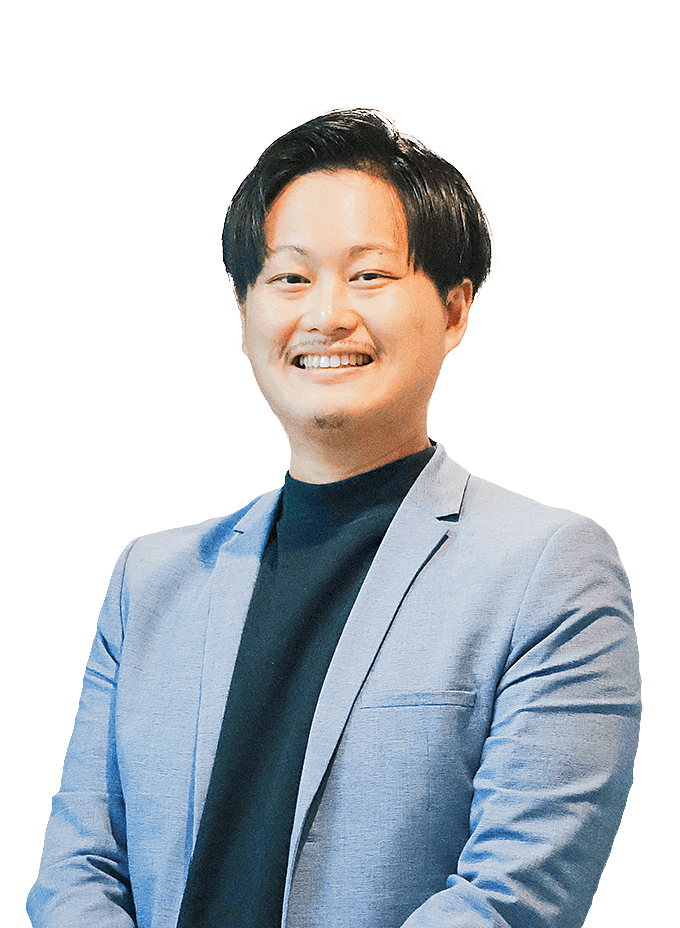

執行役員 | グローカルイノベーション事業部長

ディープテック×新規事業開発で最前線へ。ディープテックイノベーションセンター所長 金子佳市のキャリア

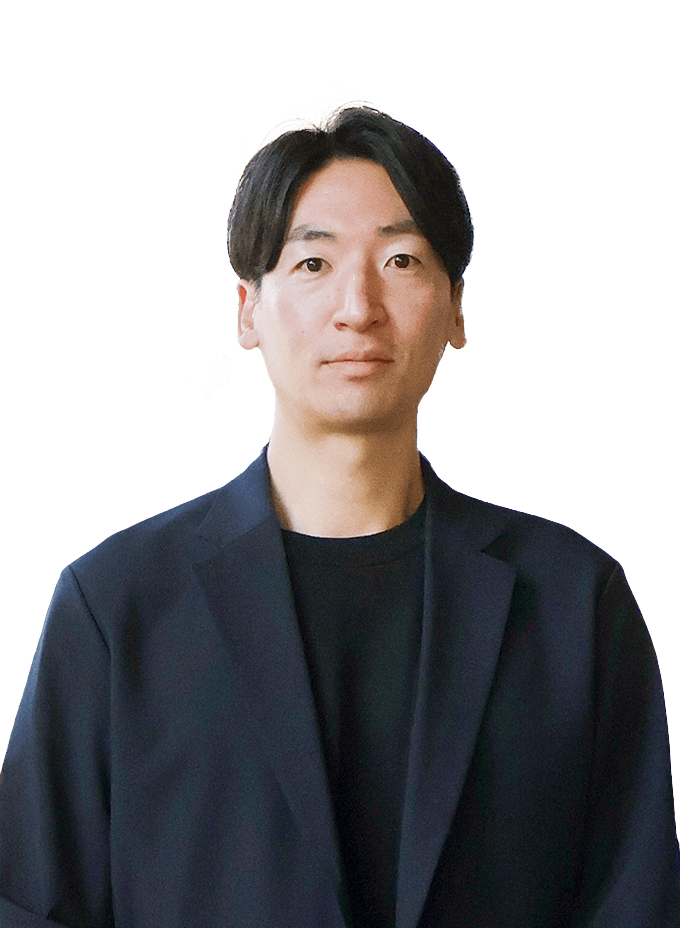

ディープテックイノベーションセンター長

【COO兼CMOインタビュー】新規事業の成功を導くグローススペシャリストの育成と営業人材の飛躍

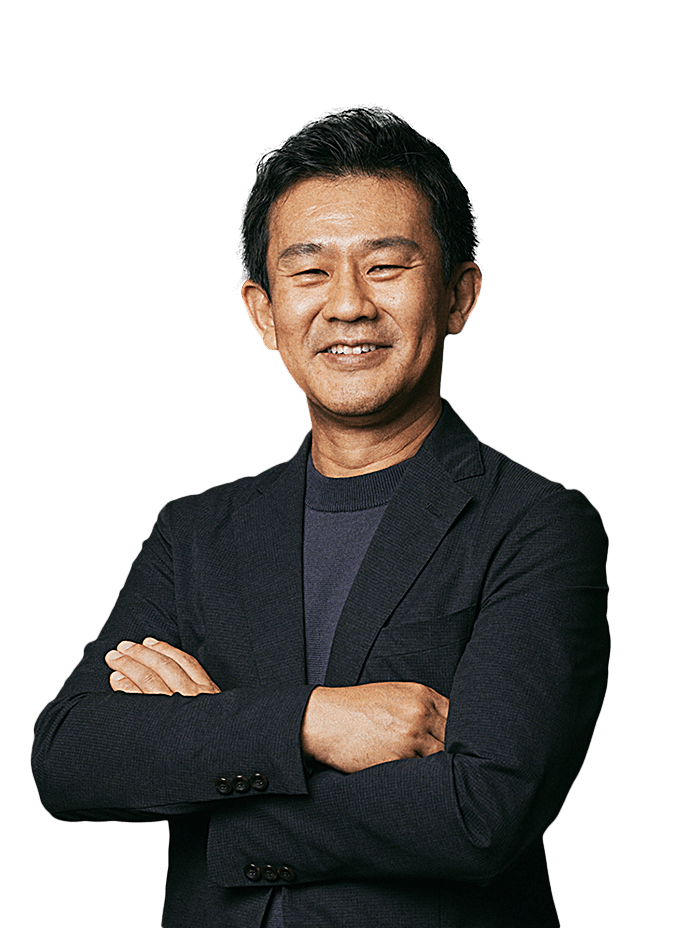

取締役COO 兼 CMO

【CTOインタビュー・後編】新規事業立ち上げに不可欠な「不確実耐性」が身につく、Relicのエンジニア

大庭亮 取締役CTO l Co-Founder プロダクトイノベーション事業本部長

Relic新卒トップ2に聞く。入社直後から活躍できる人材の心構えや姿勢とは?

脇:ビジネスイノベーション事業本部 XTech事業部 松田:ビジネスイノベーション事業本部 ビジネスクリエイション事業部

Relicの地方拠点で働く魅力。福岡にIターンした東京出身エンジニアがRelicを選んだ理由とは?

プロダクトイノベーション事業本部 プロダクトディベロップメント事業部

取締役CROに聞いた、新規事業を産み出す”事業プロデューサー”の仕事の魅力

株式会社Relic 取締役CRO 兼 ストラテジックイノベーション事業部長

描いた戦略のその先へ。コンサル出身者が語る、手触り感のある事業開発とは?

ビジネスイノベーション事業本部ビジネスクリエイション事業部シニアマネージャー

事業を創れる人になりたい。メガベンチャーからRelicを選んだ理由

ビジネスクリエイション事業部 マネージャー

アクセンチュアからRelicへ。コンサル経験者が欲する、事業の”手触り感”はここにある!

執行役員 イノベーションキャピタルセンター長

新規事業開発や起業の楽しさを学生の方々に伝えたい!採用責任者インタビュー

Co-Creator Experience部 採用責任者

Relicの新たな取り組み「ZERO1000Ventures」とは?起業家を目指す人必見の“激アツプログラム”

株式会社MEAL FORWARD 代表取締役CEO Founder