「【主力事業→新規事業開発のベストプラクティス】成功確度を高める新規事業のアイデアとは?」セミナーレポート

2025/8/1

Relicでは「大志ある挑戦を創造し、日本から世界へ 想いを持った挑戦者と共に走り、共に創る」ことを掲げ、大企業からスタートアップまで幅広いパートナーと共に新規事業の支援を行っています。

今回は、営業領域のプロフェッショナルであるSales Markerと共に開催した共催セミナー「【主力事業→新規事業開発のベストプラクティス】成功確度を高める新規事業のアイデアとは?」のレポートをお届けします。

新規事業の仮説検証フェーズにおける“営業・マーケティングの有用性”に焦点を当て、再現性のある事業成長を実現するための新たなアプローチについて議論を深めました。

本記事では、当日のディスカッションから抜粋し、実務での課題やその乗り越え方、そして議論から着想を得た新たな共創サービスの背景までをご紹介します。

登壇者プロフィール

倉田 丈寛

株式会社Relic 取締役COO 兼 CMO

リクルートを経て独立し、複数事業の立ち上げ・売却を経験。経営・マーケティング領域で大企業向け支援を行い、2018年にRelicへ参画。全社の成長を牽引し、アジア太平洋急成長企業ランキング4年連続選出などを達成。新規事業のグロース支援を統括。

小笠原 羽恭

株式会社Sales Marker 代表取締役CEO

野村総合研究所で新規事業・R&Dに従事後、コンサルタントとして営業・事業戦略支援に携わる。2021年にSales Markerを創業し、データとAIで営業・市場分析を革新。インテントセールスの第一人者として注目を集める。

成熟企業の「次の柱づくり」を阻む壁とは?

ディスカッションの前半では、成熟企業が新規事業に取り組む際の課題が明らかにされました。

Relicの倉田は、主に新規事業に取り組む「全社方針の不在」と「組織的な非対応性」を指摘。評価制度・意思決定フロー・営業組織との連携など、既存の構造が新規事業には適さないことが多く、良いアイデアが実行に移らない「機会損失」が起きやすいと述べました。

特に、事業責任者や現場メンバーの熱量が高くても、それをサポートする社内制度やKPI設計が整っていなければ、初動が遅れ、モチベーションの低下にもつながります。

こうした障壁を乗り越えるには、トップの強いコミットメントと共に、仮説検証のプロセスを柔軟かつ素早く動かせる体制づくりが不可欠です。

営業視点が“仮説検証”の精度とスピードを加速させる

Sales Markerの小笠原氏は、自身の起業経験をもとに「営業しながら事業をつくる」重要性を強調。

1日6〜7件の商談を通じて、提案の仕方やプロダクト内容を即座に調整しながらフィードバックを得る——という高速な仮説検証プロセスを実践し、成功につなげてきました。

このスピード感が「成功する新規事業」と「うまくいかない新規事業」の決定的な違いになると語ります。実際に、仮説段階でターゲット企業に営業を仕掛け、相手の反応を見ながらメッセージを数日単位で更新していくことで、従来よりも圧倒的に短期間でプロダクトと顧客の適合を導き出すことができたといいます。

「良い仮説」はどう生まれるか? 直感とファクトの間

「仮説の質」が事業の成否を分ける——ディスカッションでは、良質な仮説を導き出すための条件として、いくつかの重要な視点が共有されました。

具体的には、すでに代替サービスにお金が払われている領域であること、海外で伸びている分野であること、そして既存の商談や失注データから「未充足のニーズ」が見出されていることが例として挙げられました。これらの要素を備えた仮説は、ニーズの存在を裏付ける“ファクト”に基づいているため、検証フェーズにおいて有効に機能しやすくなります。

さらにRelicの倉田は、仮説が「市場規模(トップラインの大きさ)」と「差別化可能性(非代替性)」の両方を満たすことで、スケール可能性を描けるものである必要性を強調しました。

一方で、Sales Markerでは、仮説精度を高めるためにWebやSNS、競合比較、業界レポートなどの外部データに加え、自社の過去案件の勝ちパターンなどの内部情報も活用。主観や情熱に頼りすぎず、ファクトと直感を両立させる“バランス感覚”が、仮説検証の再現性を高めるカギであると語られました。

インテントデータがもたらす「勝ち筋の可視化」

Sales Markerが提供する「インテントデータ」は、新規事業の営業対象を“勘”ではなく“データ”で捉える革新的な手法です。

Web上における検索行動や比較検討行動などから、ニーズの高い企業を特定できるこの技術により、実際に成約率が最大9倍向上した事例も紹介されました。

従来のハウスリストや属人的な営業では出会えなかった顧客にアクセスできる点が、仮説検証フェーズにおいて極めて有効であると示されました。特に新規事業では「どこに当てるか」が成果の大部分を左右するため、こうしたデータドリブンなアプローチが今後のスタンダードになる可能性があります。

“作って売る”の順番を見直す

セッションの締めくくりでは、両社の共通する問題意識と今後の方向性があらためて共有されました。

Sales Marker小笠原氏は「“売れない”のは営業ではなく、事業の準備不足」と繰り返し強調。仮説検証と営業が分断されている現状が多くの企業で見られるとし、それを乗り越える仕組みの重要性を語りました。

Relic倉田も、実行可能な仮説づくりから現場検証・営業戦略に至るまで、一気通貫で回せる体制が求められていると補足。共創で提供する仕組みが、そうしたニーズへの現実的な解答になるとしました。

このような共通の課題感と展望が、次章で紹介する共創サービス「アイディエーションマーカー」へと結実しています。

参加者との質疑応答から見えた“リアルな課題”

セッション終盤では参加者から多くの質問が寄せられ、イベントは最後まで熱量高く展開されました。

「社内から出てくるアイデアは本当に課題に基づいたものなのか?」「仮説が“思いつき”ではなくファクトに裏打ちされたものであるかをどう見極めるか」といった本質的な問いに対して、登壇者は自身の経験に基づいた見解を共有しました。

例えば、海外の資金調達データやインテントデータを用いて、実際にニーズの裏付けとなる情報を検証しながら仮説精度を高める方法が紹介されました。また、「PSF(Problem-Solution Fit)」を早期に見極めるため、即時提案やテストクロージングを繰り返すことで、課題の深度や本気度を見定めるアプローチも共有されました。

また、社内の承認プロセスや予算取りのハードルがある中で、仮説の検証とMVP設計をどう両立するかといった問いに対しては、生成AIなどを活用した“V0”のプロトタイピングによって初期コンセプトの可視化と早期検証を図るアプローチが共有されました。

現場で直面するリアルな悩みに対して実践的な解法が飛び交ったことで、セッションは一層具体性と再現性を帯び、参加者の理解と納得感を深める場となりました。

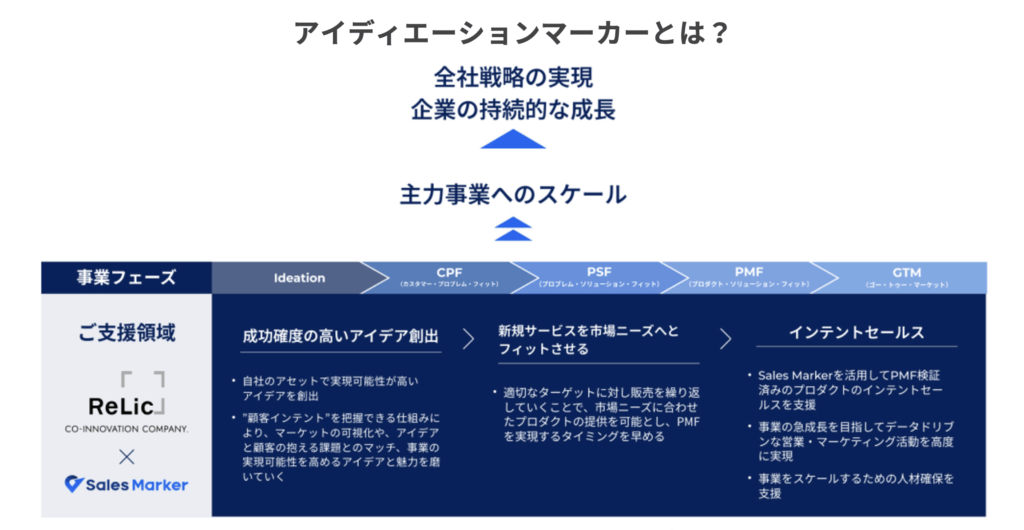

今回の議論から生まれた共創サービス「アイディエーションマーカー」

本セミナーを通じて明らかになったのは、「新規事業が“売れない”原因は営業力不足ではなく、そもそも仮説検証の構造やスピード感に課題がある」ことでした。こうした実践的な課題意識に対する解決策として、RelicとSales Markerが共同開発したのが、共創サービス「アイディエーションマーカー」です。

このソリューションでは、新規事業のアイデア創出からターゲット設定、さらにインテントデータ(検索や行動データなど)を用いた営業戦略の設計までを一気通貫で支援します。仮説構築・検証・営業という本来分断されがちなフェーズを、スピーディかつ再現性高く連動させることを可能にするサービスです。

今後も両社は、本質的な課題を見極めながら、机上の戦略論にとどまらない“実行ベース”のソリューションを拡張していく予定です。

おわりに:仮説→検証→販売のサイクルをいかに加速するか

本セミナーでは、新規事業の「成功確度」を高めるために必要な“構造的な視点”と“実践的な工夫”が余すところなく共有されました。

仮説を思いつきで終わらせず、ファクトに基づいて素早く検証し、確かな根拠を持って営業・マーケティングへと展開していく——この流れをいかに再現性高く実行できるかが、次世代の事業開発のカギとなります。

Relicは今後も、企業の挑戦を支える共創パートナーとして、こうしたノウハウや事例を発信してまいります。

また、記事で紹介したソリューション「アイディエーションマーカー」についても、今後活用企業の事例を随時公開予定ですので、ぜひご注目ください。

▶ サービス詳細は発表プレスリリースをご覧ください。お問い合わせもお待ちしております。

Relicサマーインターンが就活先選定に与えた影響とは〜経験者が語る:24卒ビジネス職メンバーへインタビュー〜

Relicサマーインターンが就活先選定に与えた影響とは〜経験者が語る:24卒ビジネス職メンバーへインタビュー〜  スタートアップの資金調達に“中間”をつくる──Relicが提唱/実践する「オープンイノベーションデット」とは?

スタートアップの資金調達に“中間”をつくる──Relicが提唱/実践する「オープンイノベーションデット」とは?  終わり方から挑戦を設計する──Relicが考える多様な出口戦略

終わり方から挑戦を設計する──Relicが考える多様な出口戦略  起業に、もっと選択肢を。Relicが提唱する多様性と持続可能な挑戦のかたち

起業に、もっと選択肢を。Relicが提唱する多様性と持続可能な挑戦のかたち