受注生産とは?見込み生産との違いやメリット・デメリットを解説

製造業を営む上で、生産管理は受注から納品までを含む必要不可欠な業務です。大企業のみならず、むしろ中小企業にこそ生産性を上げるために改善すべき課題がたくさんあります。

製品における需要や、原材料、人件費など製造にかかるコストを正確に把握し、綿密な生産計画を立てることで、初めて効率的な製造工程を実現できます。製造業で利益向上させるためには、この適切な生産管理を行うということが非常に重要なカギとなります。

今回はこの生産管理の生産性を上げる「受注生産」について紹介していきます。

受注生産の前提となる生産計画の重要性について

受注生産について細かく説明する前に、まずは生産計画がなぜ重要なのかという点について見てみましょう。

製造業の現場は原材料などの資材の調達に始まり、製造ラインの設備の調整、作業員の配置、資材供給などさまざまな業務が絡み合って成り立っています。このようにものづくりの現場では日々具体的な計画や指示に基づいた生産が行われており、これを管理するのが生産管理というわけです。

生産計画は主に三つの要素「品質(Quality)、原価(Cost)、納期(Delivery)から成り立っており、このQCDを最適化するのが生産管理の目的です。「品質の良いもの」を「できるだけ安く」「欲しいタイミング」で手に入れたいという顧客心理を考えると、QCDは顧客満足度につながる重要な要素といえるでしょう。

また生産管理とは生産計画だけではなく、調達や購買計画の立案、資材仕入のスケジュールや在庫管理、製品の品質チェックや完成品管理など、幅広い業務を含みます。そのため多くの製造業では専門の部署を設けて、需要と供給のバランスを考えながら最大限の利益を確保するために、複雑な生産管理を実施しているのです。

受注生産と見込み生産

それでは生産管理の重要性を理解したところで、本題である「受注生産」について注目してみましょう。

受注から生産までの流れには、大きく分類すると「受注生産」と「見込み生産」の2つに分けられます。受注生産は在庫管理を徹底したい企業などによく見られる受注方法ですが、どのような特徴があるのでしょうか。これらの違いをよく把握することで、生産管理をより効率的に行えるようになります。

受注生産と見込み生産の違いについて

まず受注生産とは大量生産と違い、顧客の注文を受けてから製品の製造に取りかかる生産形態のことです。英語では「BTO(Built to Order)」「Make to Order」、後述する見込み生産のことは「Make to Stock」などと表記されます。

一般的には多種少量生産が多く、ひとつずつ生産していく個別生産が主流ですが、小ロットの生産方式である場合もあります。日用品、建築、造船などさまざまな製品で行われ、注文住宅などのような一般的なオーダーメイドは馴染みの深い受注生産の手法です。この受注生産とよく対義語として語られるのが「見込み生産」です。

受注生産が在庫を持たないのに対して、見込み生産では「このぐらいは売れる」と需要を予測し、汎用性がある製品をあらかじめ一定量生産しておく方式です。製品ごとに一定数量をまとめて製造するロット生産方式や、同じ仕様の製品を受注の度に製造する連続生産(繰返生産)方式が主に用いられています。

いずれの方式も、実需が発生する前に製品をつくることがその特徴です。市場の需要を見越して事前に製品を製造するため、製品在庫が生まれます。例えば、受注生産で例に挙げた注文住宅とは対照的な建売住宅などが見込み生産にあたります。

受注生産のメリット

ここまでで受注生産と見込み生産について説明しましたが、どんな手法にも良し悪しは必ず存在するものです。受注生産のメリットにはどんなものがあるのでしょうか?

売る側のメリット

適切な在庫の維持

受注生産ではお客様から受注を受けてから生産されるので、在庫を抱える必要がありません。お客様から受注された数に合わせて生産量を調節するため、製品や製品に使用される原材料などの在庫保管、管理にかかる費用が発生せず、生産した分だけ売上につなげることができるという点は大きなメリットです。

また在庫を抱えすぎてしまうと「企業資金の減少」「黒字倒産」にもつながりやすくなりますが、そういった売れ残りのリスクが発生しにくいので、需要変動が起こっても影響を受けずに済みます。さらに無駄な生産や廃棄がなければ資源の無駄遣いを抑制することができ、環境への負担を減らすことに繋がりますので、昨今のSDGsの取り組みにも貢献することができます。

品質管理がしやすい

受注生産ではお客様の発注を受けてから製品の生産を開始するため、納期の設定に余裕を持たせることができ、製品ひとつひとつに対して丁寧に対応することが可能です。丁寧に対応することにより品質のバラつきが起きにくく、競合他社より製品のクオリティを高く保つことで、顧客の満足度の向上につながります。

また発注を受けてから生産過程でも変更が加えられるため、お客様の希望に合わせたカスタマイズを施すことができることも大きな特徴です。最終的にお客様の要望に合わせた唯一無二の製品を作る事ができるので、顧客満足、信頼に繋がっていくでしょう。

受注を受ける会社としても生産する製品に自社の強みを活かすことができ、生産事例などをアピールする事でさらに受注を増やす機会を増やすことができます。

買う側のメリット

柔軟性がある

買う側のメリットとしては、既製品とは異なり発注してからの生産となるので、製品生産前に希望のデザインや構想、予算などを詳しく受注先へ伝えることが可能です。そうしてディティールやこだわりたい部分に細かく対応してもらうことができ、より満足度の高い製品を生産してもらえるのが大きなメリットです。

必要であれば製造の途中に進捗状況の報告を受けられることや、生産段階によっては仕様の変更も可能であり、安心して思い通りの製品を入手できます。

例えばオーダーメイドの服などは、サイズだけではなく、色、生地の選択、ボタンの形や配置なども購入者の要望に合わせてオーダーでき、生産途中で変更もできる点が人気の理由です。

受注生産のデメリット

受注生産には「適正な在庫管理ができる」「品質管理がしやすい」などのメリットがありますが、もちろんデメリットもあります。生産形態を検討する際は、メリットばかりではなくデメリットにも目を向けてみましょう。

売る側のデメリット

リードタイムが長くなる

受注生産では受注してから生産準備に入るため、生産開始から購入者に製品を納品するまでの時間(リードタイム)が長くなってしまいます。そのため顧客側の希望納期が短いと要望に沿えない場合もあり、顧客の満足度が低下する可能性があります。

また受注してから部品や原材料などの仕入れを行い、販売するまでのリードタイムが長くなることにより、資金繰りに苦しめられる場合もあります。

需要のあるチャンスに間に合わない場合がある

受注してからの生産となるため、市場からの需要があるときにすぐに販売できずにチャンスを逃すリスクがあります。市場が活発になり需要が高まっても、完成までに時間がかかればその間に顧客が競合に流れてしまう可能性があるためです。

生産途中の仕様変更

受注生産のリードタイムが長くなることで製造途中に購入者の気が変わり、要望変更などが起こることも容易に想像されます。そういった場合、生産は計画通りに進まず納期が遅れたり、部品の変更がある場合はコストが上がってしまったりすることもあります。

特に特殊な製品の受注生産を行う製造業者は、受注した時点での正確な原価見積もりは難しく、製造途中で仕様の変更などが発生すると追加のコストがかかってしまう確率も高くなります。

買う側のデメリット

製品を見てから購買決定できない

これは受注生産である限り当たり前のことではありますが、製品が納品されるまで製品を手に取って見ることができないため、イメージ通りの製品にならない可能性もあります。

業者によっては、生産開始前に類似品などをサンプルとして提供してくれることもありますが、「実際に見てから購買決定できない」ということに変わりはありません。ただし、手元に届くまでどんな製品に仕上がるのかワクワクしながら待つことが出来ると考えると、メリットと取ることもできるかもしれません。

受注から納期まで時間がかかり、既製品より高額になる可能性がある

受注生産では、オーダー後に生産するために受注から納期まで時間がかかり、製品が手元に届くまでの時間が長くかかります。発注が多く生産が追いついていない場合などには、注文受付をストップする場合もあります。

また受注生産では基本的に素材やデザインにこだわって、購入者側の要望通り一つ一つ作っているため、汎用製品と比べコストが上がってしまうケースが多くなります。

見込み生産のメリット

受注生産にはいろいろなメリットやデメリットがあるということを知ることができました。では見込み生産はどうでしょうか?続いて見込み生産のメリット、デメリットについても見ていきましょう。

売る側のメリット

リードタイムの短縮

見込み生産では、顧客からの受注前に生産を始めるためリードタイムが短くなります。受注してすぐに在庫を出荷することができれば顧客満足度の向上につながり、売り手の好きなタイミングで生産を調整することができます。

汎用的な製品を扱う場合には効果的

見込み生産は、汎用的な製品に向いている生産形態です。例えば、たくさんの顧客に納品するような製品、競合他社でも類似品を出しているような製品は、受注生産で対応しようとするとコストがかさみ、採算が取れなくなることがあります。このような場合には見込み生産を採用することで、生産が計画通り進みやすく、納品もすぐに行えるためスピーディーな業務フローを実現することができます。

買う側のメリット

すぐに購入できる

「できるだけ早く製品が欲しい」という買い手にとって、リードタイムが短い見込み生産は非常に魅力的な生産形態といえるでしょう。受注生産では生産開始までに顧客の希望をお伺いしたり、原材料の確保をしたりと時間がかかりますが、見込み生産では使用する部品や材料を既に在庫として保管している、または完成品を常にストックしているという企業もあるので、顧客の欲しいタイミングで製品を提供できることは顧客満足にも繋がります。

見込み生産のデメリット

続いて見込生産を導入する上で、どんなデメリットが考えられるのかについても見てみましょう。

余剰在庫を抱えてしまうリスクがある

見込み生産の最大のデメリットといえば、やはり企業を倒産に陥れる可能性すらある「余剰在庫を抱えるリスク」です。

見込み生産は「これくらいの受注が見込めるだろう」という予測から生産計画を立てるため、製品が思ったより売れずに売れ残ってしまった場合は余剰在庫を多く抱えることになります。抱えてしまった在庫は保管するためのスペースや管理コストを増やすだけでなく、企業のキャッシュを長く滞らせることになるため、資金繰りにも影響を及ぼしていきます。

また、製品のバージョンアップを行い新製品を販売したい場合などに、在庫分がすべて旧モデルとなってしまう点にも注意が必要です。

競合が多い

見込み生産の場合は、必然的に汎用性の高い物を生産する場合が多くなります。そのため、類似品を扱う競合が多い点がデメリットと言えるでしょう。売れ残るリスクを回避するため競合を意識して価格を下げてしまうと、値崩れを引き起こして満足に収益を得られないばかりか、下手をすると赤字になってしまうこともあります。

また汎用性のある製品に向いている見込み生産は、競合他社も近い条件で生産・販売が可能なため、顧客から受注を取るために無理な納期設定になることがあります。現場に負荷をかけるような納期設定になることで作業の精度が落ち、製品の品質にムラができる可能性もあります。

各生産方式に向いている業態

ここまでで受注生産も見込み生産もどちらが優れているというものではなく、それぞれメリット・デメリットがあり、扱う製品の特性などに合わせて選ぶことが重要である点はお分かりいただけたのではないかと思います。

それでは実際に受注生産が向いている商材、見込み生産が向いている商材とはどんなものがあるのでしょうか。

・受注生産

受注生産は生産量が少ない製品や、原価が高いなどの理由で在庫を多く持つことが難しい製品、多様なカスタマイズが必要とされる製品に向いている生産形態です。

例えばシリアルナンバー付きの特別な製品のように希少性といった付加価値を持たせたい場合や、その他在庫を負うリスクを避けたい商材などは受注生産を選択すると良いとされています。

主に船舶や戸建ての注文住宅、特殊な金型や洋服や靴なども受注生産に適している製品として挙げられます。

・見込み生産

見込み生産はある程度の売れ行きが見込める汎用性の高い製品や、製造原価が安く大量生産が容易な製品、納品までのリードタイムが短いことが望まれる物などが向いています。

例えば、安価な価格で大量生産されている衣料品や加工食品、家電製品、自動車など、市場に同じモデルで大量に出回っている製品の多くは見込み生産が採用されています。

受注生産を取り入れているサービス事例

本稿では受注生産がどういう生産形態なのか、またそれに相対する見込み生産と比べてどのような違いやメリット・デメリットがあるのかを説明してきました。最後に、受注生産という形態を取り入れて成功しているサービスの事例をいくつかご紹介したいと思います。

◆アニメグッズ等の完全受注販売

大手出版社である集英社が手掛けるジャンプは、今なお老若男女問わず大変な人気を博している漫画をいくつも抱えていますが、作品に関連したグッズの完全受注販売を何度か実施しています。

特に漫画やアニメは人気作品であればあるほど、生産数を限定すると即完売となってしまう上に、実は購入できた顧客はほとんど転売目的であったというケースが昨今では多く見られます。転売目的の顧客が製品をすべて買い占めてしまい、本当に欲しい人が買えないという状況に陥ると顧客満足度が大きく下がるばかりか、作品や運営企業側のイメージがダウンしてしまう可能性もあります。

その点、期間内に注文すれば必ず手に入れることのできる受注生産は、本当にその製品が欲しい顧客に希望の数量をお届けすることができるため、大変魅力的です。

人気アニメ「呪術廻戦」のオールスター缶バッジを受注生産している際のSNS

またあるアニメのサイトではBlu-ray BOXを完全受注生産で発売する際に、充実した初期特典に加えて、受注数(予約数)が増えるごとに追加特典が豪華になっていくというイベントで更に盛り上げていました。

https://cestvs-anime.com/bluray

◆クラウドファンディングを利用した受注販売

クラウドファンディングは受注生産を導入するにあたり、とても相性が良いサービスといえます。

有限会社ベルク・アンド・バディ

https://shopping.nikkei.co.jp/projects/weathergarments

こちらはクラウドファンディングサイト「未来ショッピング」で過去に掲載されていた、有限会社ベルク・アンド・バディの完全防水仕様のレインシューズ「Weather Garments」の受注販売プロジェクトです。

起案者自身がプロジェクトページ内で記述している通り、ブランド側としてはブランド側の想定している適正な価格での販売や、消費者との直接的なやり取りは簡単ではありません。通常の卸売は店頭展開の半年前には展示会を行い、小売店バイヤーに売り込みをかけますが、その為には1年以上前からの開発が必要となり、在庫を抱えての生産がスタートします。

これではキャッシュフローも安定せず、常にリスクを抱えていかなければなりません。目まぐるしく流行が変化するファッションの売場に継続的な展開をする事は極めて難しく、資金力が大きくなくては《ブランド》を存続させるという事は産業構造的に難しくなります。

これを解消するのがクラウドファンディングを利用した受注生産です。このシステムを利用することにより、その製品を欲しいと思う顧客に対して無駄なロスを抱える事なく、必要数だけを生産し、高品質で低価格な提供をする事ができますし、シーズンに左右される事もなく、キャッシュフローも安定し、顧客とのコミュニケーションから新たな開発を行う事もできます。

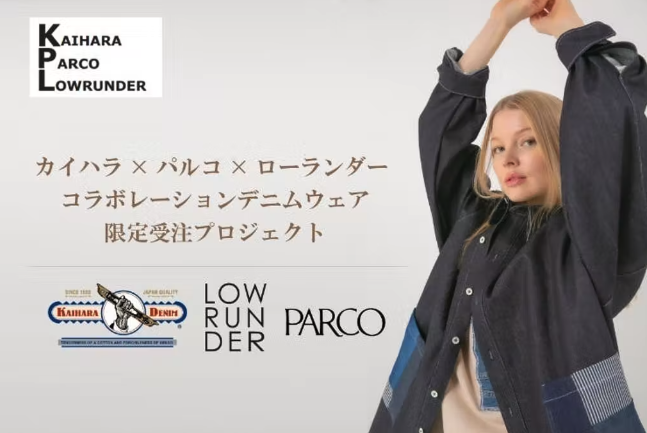

カイハラ・パルコ・ローランダー コラボレーションデニムウェア限定受注プロジェクト

https://camp-fire.jp/projects/view/578073

こちらはCAMPFIREに掲載されているプロジェクトで、「パルコ」とデニムのプロフェッショナル「カイハラデニム」、リメイクデザインのエキスパート「ローランダー」が3社で、オリジナルのデニム・ウェアを作るという企画です。

地方・地域の伝統的な産業・技術・特産物を中心に、外部の企業等とコラボレーション(協業・連携)することで企業活動の魅力拡大を目指し、またその他にも新たな才能の発掘と、活躍の場を提供することを心掛けてきたパルコ社。

そして広島県福山市で備後絣の生産からスタートし、2023年に創業130年を迎える中国地方発のデニムのプロフェッショナル「カイハラ株式会社」(通称 カイハラデニム)。この2社で何かコラボレーションができないだろうか?といろいろな企画を考えたところがスタート地点だったようですが、当初は企業の風土や文化がまったく違うこともあり、なかなか方針がまとまりませんでした。

そんな折にパルコ社が知り合ったのが、リメイクを主体に活動するデザイナーブランド「LOWRUNDER(ローランダー)」。

この3社で商品開発のプロジェクトをスタートさせるにあたり、

⚫少しでも価格を抑えるため、また、サステナブルな商品作りという点から、カイハラデニムの「規格外」の素材を利用する。

⚫受注生産方式で、商品や生地のロスを極力抑える。

というポイントが挙がったことから、今回はクラウドファンディングを利用して本企画のみの完全受注生産の販売としてプロジェクトがスタートとなりました。

このようにメーカーによっては、希少な素材を使うなどの理由から数量はあまり製造できないが、商品開発にかけた強い想いやこだわりに共感し、本当に欲しいと思ってくれる顧客にお届けしたいという場合もありますが、クラウドファンディングこのようなケースにおいて受注生産型で商材を販売することが可能です。

もしこれから受注生産を取り入れてみたい、と考えた場合はクラウドファンディングを検討してみることをお勧めします。

まとめ

今回の記事では、受注生産とは何か?どういったメリットやデメリットがあり、どのような商材に向いているのかを実際の事例を交えて紹介しました。

受注生産は、顧客の要望にひとつひとつ丁寧に応えられるため、高品質で顧客の希望に沿った製品づくりを目指せる一方、リードタイムが長くなったり、生産途中の仕様変更により高単価になってしまう可能性があります。

製造業における収益を効率よく上げるためには、製造にかかるコストやリスク、生産量を考慮した上で、どの生産方法が適しているのかを検討して計画を立てていくことが重要です。

Facebookページから

最新情報をお届け

記事のアップデート情報や新規情報はFacebookページで随時配信されております。

気になる方は「いいね!」をお願いいたします。

新規事業・イノベーションガイドブック

4,000社、20,000の事業開発で得た新規事業立ち上げのノウハウを一部無料公開。

<本資料の主な解説事項>なぜ今、新規事業やイノベーションが必要なのか?

新規事業開発は、なぜうまくいかないのか