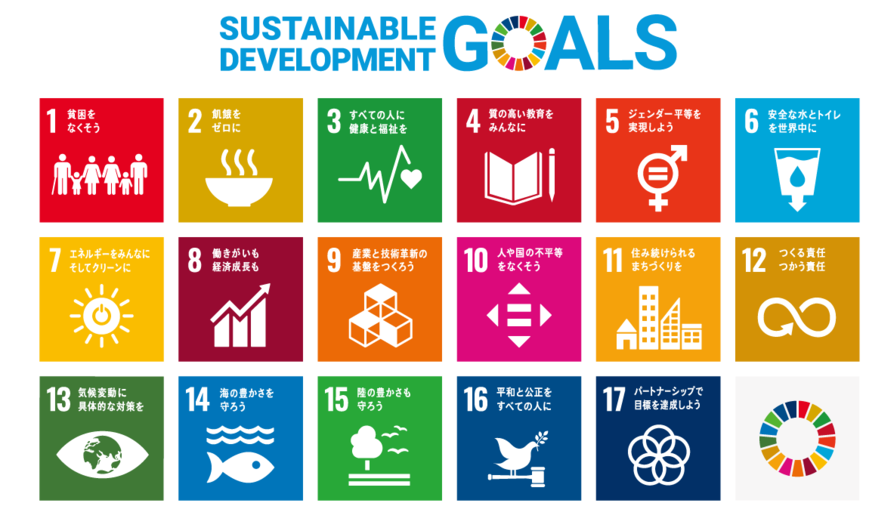

SDGsと新規事業|ビジネスに取り入れる方法やアイデアの生み出し方を徹底解説

Batteryでは別の記事にて『SDGs第二弾 〜SDGsと経営・事業の関連性〜』という題でSDGsの企業の経営・CSRに導入について企業の実例を用いてご紹介しました。

本記事では、SDGsをどう新規事業に導入するか、経営実践についてご紹介します。

Contents

現在のSDGs対応レベルを把握し、到達点を設定する

まず何よりも自社の対応レベルを把握する必要があります。

社会性を発揮する活動になるので対応レベルは高ければ高いほどいいのですが、売り上げが10億円と1000億円の会社では求められるレベルが異なり、また会社が所属する業界・業種によっても求められる要素やレベルは異なります。

会社の規模とSDGsの対応レベルは比例するという結果があります。また、BtoCの会社がBtoBの会社に比べSDGs対応レベルが高い傾向にあります。

SDGs対応レベルを調べる方法はいくつかあり、外部に頼らず、自分で判断する方法はこ上記を踏まえ、自社の環境や競合他社の状況をベンチマークし対応レベルを判断します。

現時点での対応レベル把握するにあたり重要なのは、業界平均の近似曲線と自社を比較し企業経営上のリスクの有無を把握することです。近似曲線より上に位置する場合は業界平均より対応レベルが高いということなので現時点でさほど問題視する必要はありません。

下に位置する場合は他社より社会的要請としてSDGs要素に対して自社が対応できていない可能性があるので経営上無理のない範囲でSDGsの対応レベルを上げていく必要があります。

自社の対応レベルが把握できたら次はその到達地点の設定です。

到達点に関しては、

- いつまでに

- どのような事業領域で

- どのようなポジションを確立し

- その結果どのような財務目標を達成したいか

を構成します。

そもそも自社が将来に向けてどのくらいの企業規模と事業領域展開を目指すかを把握しないと自社に求められるSDGs要素を特定できません。

会社の経営方針がある場合はその範囲で、方針が上の4つの点を押さえてない場合は社長をはじめとした経営陣にヒアリングなどをされるといいと思います。

ただあくまでも少し遠い未来のビジョンなので細かい検討よりも社長をはじめ経営陣がどのような考えを持っているか聞く程度で十分です。

SDGsの貢献目標までの価値創造ストーリーを考える

先程会社のビジョンなどを加味し、SDGsの到達目標を設定すると述べましたが、次は現在の位置と目標点とのギャップを埋める為に価値創造ストーリーを考えましょう。

このギャップを的を射た価値創造ストーリーで埋めていくかを投資家や従業員といったステークホルダーにわかりやすく説明することができれば、目標を達成するための支援も得やすくなります。

一般的な価値創造ストーリーの骨子は以下のようになります。

ビジョンを達成するにあたり、持続可能性のあるESGに配慮した事業活動を行うことで、関連するSDGsへ貢献し、その結果、企業価値を向上させるというストーリーです。

課題の特定と課題に対する打ち手を検討する

このストーリーを踏まえて課題を特定します。課題を見つけるための具体的な作業として

- 到達地点の事業領域を整理

- 到達時点時の事業領域の解決しなければならない事項を抽出

- 事項候補を事業領域にプロットして機会・脅威分析を実施

- 候補の中から評価軸に従って解決課題を特定

このような流れになります。

特に3.機会と脅威の判別はとても大事であり、各事項が経営に対して機会となるか脅威となるかフラグをつけておきましょう。

例えば「人材不足」といった課題があるとして自社が事業活動を行うにあたっては脅威となるかもしれませんが、人材派遣業やロボティクスメーカーにとっては機会になると言えます。

このように抽出した課題から自社が展開する事業領域内において機会となるか脅威になるかを分析しましょう。

課題が抽出できたら機会となる課題に関してはその機会をどう活かすか、脅威となる課題についてはどう回避するかの打ち手を考えます。

打ち手の考え方として3つの選択肢があります。

- 事業を通じて対応する方法

- ガバナンス強化を通じて対応する方法

- 純粋な社会貢献(寄付・ボランティア)による方法

以上の3つを組み合わせて課題への対応策を検討するのが良いでしょう。

SDGsで新規事業を考える

さて、『SDGs第二弾 〜SDGsと経営・事業の関連性〜』の通り様々な企業がもともとやっていた事業にSDGsをくくりつけて企業価値向上を考えています。

しかし、このままでは、SDGsを打ち立てた国連の本意に反します。そこで注目され始めているのがSDGsで新規事業を開発するというものです。SDGsに関連する漸増的な市場規模は12兆ドル(約1,300兆円)、創出雇用規模は約3億8,000万人と言われています。

そのため大企業に遅れをとっている企業や、名前を売りたい中小企業などはSDGsで新規事業を打ち出すのは一手かもしれません。とはいえどう考えればいいかという点はあると思います。

ここは新規事業創出らしく地道な方法なのですが、SDGs×事業領域×リソース(強み)による事業アイディアをなるべく多くの人数でブレストするといいと思います。

このような集まりを複数作ることにより、SDGsに対する理解が深まることも副次的な効果として期待できます。

その際、事業アイディア創出シートのようなブレスト結果を記載できるシートを用意すると、議論した後の結果の整理が楽になります。

その中での一般的な評価軸は

- 実現可能性(できるのか)

- 競合優位性(勝てるのか)

- 収益性(儲かるのか)

- リスク(続けられるのか)

になります。それぞれ定量的に把握して評価してください。

考えれば考えるだけアイディアが浮かんでくると思います。

まとめ

今回まで3本の記事でSDGsについて紹介してきましたが、日本、世界がSDGsに結びつけた新たな事業が創出される流れを国際的なブームにしていきたいという思惑が感じられます。

また、SDGs関連の新規事業がまだまだ数少なく国連がヒントを与えてくれている分、国や政府の支援もあり成立しやすいです。

ここまで3記事に渡ってSDGsについて書いてきましたが、書いてきた通り環境改善、社会課題改善がこれからのブームになりそのブームに乗ったビジネスが発生する可能性がおおいにあります。

会社の規模感関係なくできることからやってみる、考えられることから考えるという姿勢が大事になってきます。

Facebookページから

最新情報をお届け

記事のアップデート情報や新規情報はFacebookページで随時配信されております。

気になる方は「いいね!」をお願いいたします。

新規事業・イノベーションガイドブック

4,000社、20,000の事業開発で得た新規事業立ち上げのノウハウを一部無料公開。

<本資料の主な解説事項>なぜ今、新規事業やイノベーションが必要なのか?

新規事業開発は、なぜうまくいかないのか